皆さんこんにちは!妻のしろです

今年の夏は初挑戦したことがありました。

それは梅干し作りです。

私は酸味の強い昔ながらの梅干しが好きなのですが、スーパーではなかなか見かけないですし、あったとしても高価ですよね。

ならば、自分好みの梅干しを作ってみようということで、今回は初挑戦の梅干し作りの記録を書きました。

写真をたくさん載せて解説しているので、ぜひ参考にしてください。

梅の追熟

今回は梅の品種にはこだわらず、スーパーで買ってきたものです。

梅干しには完熟した梅を使う方が良いのですが、購入時にはまだ青かったので追熟させることにしました。

できれば、売っている段階から熟したものを選ぶ方が手間も省けて良いのですが、もし青梅しか手に入らない場合は追熟させます。

表面の水分を飛ばす

買ってきた梅の袋の中は、水分が付着しているので、風に当てて乾かします。

水分が付着したままではカビてしまうので、梅を重ならないようにザルなどに並べます。

我が家では竹のザルがないので、ケーキクーラーに乗せました。

直射日光の当たらない風通しの良い場所に1日置きます。

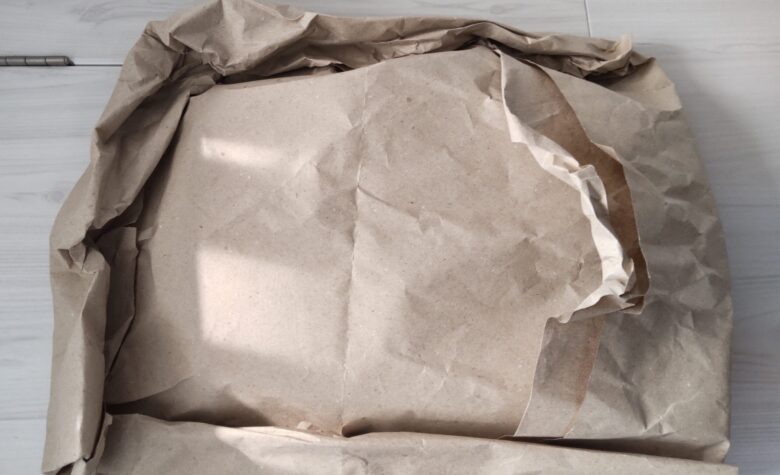

新聞紙に包んで約3日置く

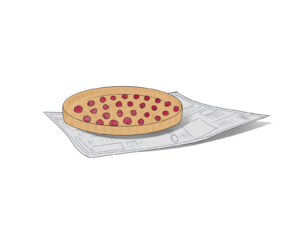

乾かした梅を新聞紙や紙にくるんで3日ほど置きます。

紙に包んでおく方が梅にシワが寄らず、綺麗な身の状態が保てます。

直射日光の当たらない風通しの良い場所に置きます。

1日おきに梅をひっくり返します。

1日目↓

2日目↓

3日目↓

全体的に赤みが帯びてくる程度になるのが理想的のようですが、1日目に比べると黄色くなったので良しとしました。

梅のいい香りが部屋に漂っています

梅の下漬け

容器の煮沸消毒

4Lもある大きな容器だと鍋に入れて煮沸できないため、熱湯を回しかけて殺菌します。

容器についてですが、できれば広口のものがおすすめです。

我が家では余っている瓶を使いましたが、口が狭く高さがある容器だと箸が使いにくいので、作業がやりづらかったです。

我が家で使用している瓶はこちら。(口径86mm)

できるだけ広口の瓶の方が作業しやすいです。(口径約100m)

あく抜き

完熟梅の場合はあく抜きは必要ないようですが、今回は青梅を追熟したもので必要か分からなかったので、3時間ほど水に漬けておきました。

あまり水に漬けておくと梅の色が茶色く変色してしまうので、様子を見ながら行ってください。

ヘタ取り

そしてヘタを取りながら、状態の悪い梅は取り除きます。

このとき、傷がある、熟れすぎている、カビががある梅をチェックします。

塩漬け

塩18%で梅を漬けます。

食品にも使える消毒アルコールでも良いと思います。

梅の重さを量って、漬けるための塩の量を計算します。

今回は梅の重さが約1.5kgあったので、塩280gで18%になります。

容器にアルコールを入れて、回しながら瓶の内側を消毒します。

その後、アルコールを捨てます。

瓶の内側を拭く必要はなく、濡れているほうが塩が付きやすいのでそのままで大丈夫です。

底に塩を敷きます。

次に、梅を平らに入れます。

再度、塩をまぶします。

塩→梅→塩→梅を繰り返します。

まんべんなくいきわたるように配分しながら、塩を入れていきます。

最後に残った塩をかぶせて、重石代わりに水の入ったビニール袋を乗せます。

水はカビの原因になるので破れないように気を付けましょう!

今回は袋を二重にしています。

これで完了!

あとは冷暗所に置いて、梅酢が上がってくるのを様子を見ながら待ちます。

梅酢が上がってくる様子

1日目↓

しっかり梅酢が上がっています。

底に塩がたまっているので、塩が溶けるように振り混ぜます。

2日目↓

2日でほぼ梅酢に全体が浸るくらいになりました。

1つだけ重石のビニール袋の上に乗ってしまっています。

激しく振りすぎました

3日目↓

ほぼ梅が浸るくらい梅酢が出ています。

梅酢が全体にいきわたるようになれば、カビの心配もありません。

きちんと梅酢が出るかドキドキしていましたが、これで一安心です。

毎日様子を見ながら、10日以上梅を漬けておきます。

しそ漬け

赤梅干しと白梅干し

作り始めてから知ったのですが、しそを加えずこのまま黄色い梅干しにする「白梅干し」というのもあるのですね。(写真はフリー素材から引用)

来年はそちらをチャレンジしてみようと思います。

しその塩漬けは既製品を

しそは購入してから自分で塩であく抜きをする必要があるのですが、簡単に済ませたかったので、あらかじめ塩漬けになったものを購入しました。

(実際には状態の悪い梅を除いたら1.5kgほどになりました)

2kg用の赤しそはこちら

しそを入れる前の20日以上塩漬けした梅↓

重石代わりに、水入ったビニール袋を容器に戻して、このまま20日以上漬けます。

土用干し

土用干しとは?

「雨に濡れるのは厳禁!」なので、天気予報を見て3日間晴れるタイミングに行います。

ですが、夏はゲリラ豪雨や夕立が多いので、急な雨にも注意が必要です。

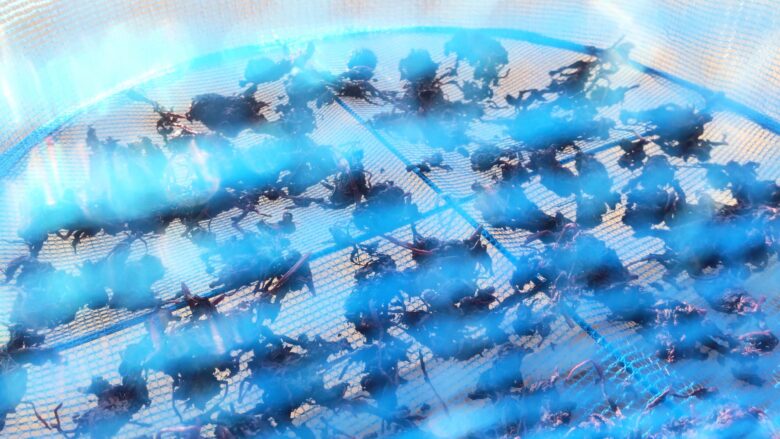

干す際は、一般的に竹のざるを使うようですが、我が家にはないので100円均一で干物用の干し網を買ってきました。(ダイソーでは200円で販売しています)

竹ざる、プラスチックざる、すのこなど、平らに置けるものならなんでも構いません。

干す前の、約1か月しそ漬けにした梅はこちら。

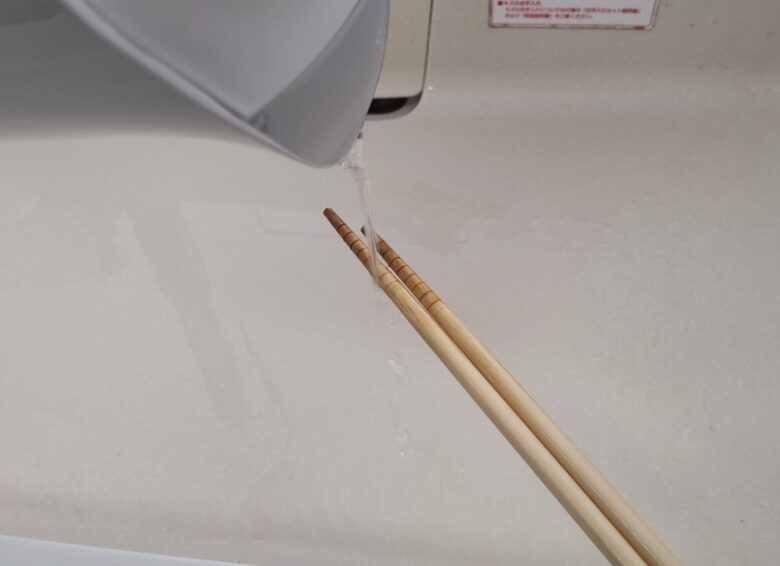

まずはお箸を熱湯消毒して、

瓶から梅だけを取り出します。

しっかり色づいていますね。

最後にしそを取り出します。

日当たりの良いところに干す

ベランダなど、日当たりの良いところで梅を干します。

我が家では、洗濯物干しラックに干物ネットを設置しました。

梅は直接手で触れないように、使い捨てのビニール手袋を着用しています。

ふらふら揺れるので並べにくいのですが、梅が重ならないようにします。

こんな感じで吊るしています。

干物ネットだけでは収まらなかったので、洗濯物ラックのタオル掛けに、まきすを乗せたバットにも並べてます。

バットには鳥や虫避けのため、水切りネットを被せています。(写真手前)

梅が2kg以上ある場合は100均のネット1つでは容量が足りないので、2つ目を購入するか、容量の大きいネットを購入する事をおすすめします。

これで準備OK!

夕方の日が落ちたころに梅をひっくり返し、日の当たる面を変えます。

夜も家に取り込まず、出しっぱなしでOK。

また、一般的には三日三晩干すと言われていますが、あまりカラカラに乾いてしまっても果肉感が楽しめないので、様子を見て早めに切り上げても良いです。

梅の様子

干す前↓

1日目↓

2日目↓

3日目↓

十分干せたと思うので、ここで切り上げます。

ちなみに、3日目は梅酢も日に当てて殺菌します。

使用していた瓶のまま、フタにキッチンペーパーをかませて、梅と同じくベランダに置いておきます。

しそを干す

本来は梅と一緒に干す方が効率が良いですが、我が家ではネットが一つしかなかったので、梅を干し終わった後に行いました。

乾燥が足りない場合は、電子レンジで様子を見ながら加熱して乾燥させましょう。

干したしそは梅酢に戻すか、粉砕して「ゆかり」などのふりかけにしても美味しいですよ♪

梅酢はどうするの?

干し終わった梅は、梅酢に戻しても戻さなくてもお好みでいいです。

梅酢に戻した梅:柔らかく

梅酢に漬けない梅:触感がしっかり

上記のような違いがあります。

両方試してみて、好みを見つけるのも良いですね。

我が家は量がたくさんできたので、半分を梅酢に戻し、残りはそのままにすることにしました。

ちなみに、どちらの状態でも保存は効くので安心です。

梅酢に戻す

今回は、梅の半分を梅酢に戻すので、梅酢は全量ではなく、半分の量に減らしました。

(取り出した梅酢は後で活用します)

これで梅干しの完成!

干して梅酢に戻さない方は、煮沸消毒した別の瓶に入れます。

早く食べたいけど…

早速味見したい!

と、行きたいところですが、塩が梅になじむまで3か月は置いてから食べる方が良いです。

実際に、出来立てを食べてみましたが、

かなり塩辛い!

酸味よりも塩気がきつく、梅干しという感じではなかったかも・・・

あと、干し立てなので水分が抜けていてカサカサ状態。

しかし、瓶に漬け直すと水蒸気が梅と塩に馴染んでしっとりします。

真の完成品を味わえるのは3か月も先!

待ち遠しいなあ

これにて梅干し編は終了です。しそ(ゆかり)& 梅酢活用編はこちら↓

よろしければクリックで応援お願いします。

料理ランキング