皆さんこんにちは!妻のしろです

前回は、初挑戦した梅干しの作り方について書きました。

今回は、その際に合わせて作った、梅酢を活用した紅ショウガとゆかりの作り方についてご紹介します。

梅干しを作るときには、こちらもぜひ作ってみてください。

しそを干す

梅と梅酢とに分ける

干す前の、約1か月しそ漬けにした梅はこちら。

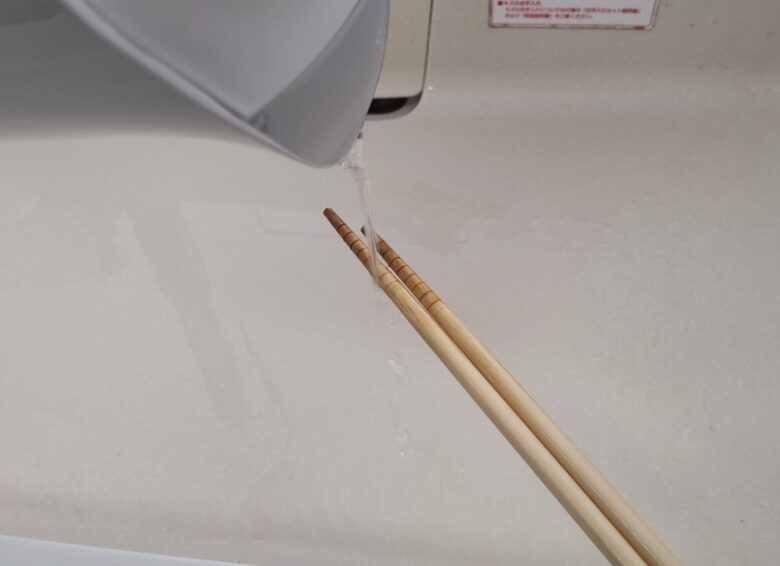

まずはお箸を熱湯消毒して、

瓶から梅を取り出します。

続いて、しそを取り出します。

しそはさらに手でしっかりと絞ります。

日の当てて乾燥させる

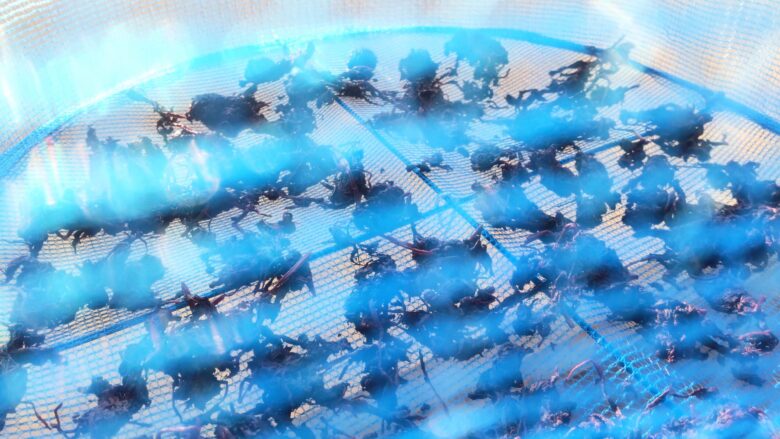

ベランダなど、日当たりの良いところでしそを干します。

なるべくネットに重ならないように広げて干してください。

しそはほぐしながら置いていきます。(このときもビニール手袋を装着しましょう)

しそも梅と同様に雨に濡れるのは厳禁です!

今回は、干しているときに雨予報が出ていたので、室内に避難させていました。

そして、干してから1日毎にひっくり返します。

このとき、かたまりになっていたらほぐして重ならないように干しましょう。

今回は、2日干して回収しました。

梅よりも乾きが良いので、様子を見て取り込んでください。

ゆかり作り

しそは梅と一緒に梅酢の中に戻しても良いのですが、我が家では70%程をゆかりふりかけにしました。

全てのしそをゆかりにしても良いですし、お好みによって分量を決めてください。

電子レンジで乾燥させる

ベランダで干しただけだと、乾燥がいまいちだった場合に保存の心配があるので、さらに電子レンジで乾燥させました。

オーブンシートを敷いたお皿に、しそを並べます。

香ばしいしその香りが漂ってきます♪

粉砕

しばらく冷ましたら、ミルサーで粉砕します。

我が家はこちらのミルサーを使用しています。

粉末状にしたら保存容器に移し替えて完成です。

ふりかけとしてご飯にかけても、野菜のゆかり和えにしても良いですね。

ただ、かなり塩辛いので使うのは少量で良さそうです。

使用する際は、分量に注意してくださいね。

梅酢で紅ショウガ作り

土用干しのタイミングで日に当てた梅酢は、すべて梅に戻さずに半分の量を取り分けます。

この梅酢で紅ショウガを作りました。

材料

梅酢の量に合わせて用意してください。

・新ショウガ 今回は250gほど

・梅酢 200cc程度

たったこれだけです!

新ショウガをカット

新ショウガはよく洗って汚れを落とします。

その後、皮を剥かずに薄切りにしていきます。

スライサーを使うと楽ちんです。

よく絞って、水気を切りましょう。

次は千切りにします。

新ショウガがデコボコしているので、細さや大きさがまちまちになっちゃいました(汗)

梅酢に漬けて終わり

この千切り新ショウガを梅酢に漬ければ完成!

煮沸消毒した保存瓶に入れます。

1日も漬ければ味がなじんで食べられます。

初めて紅ショウガを自作したのですが、こんなに簡単にできるなんてびっくり!

ただ、これも梅酢に塩が大量に入っているため塩辛いです。

ですが、手作りならではの味になっているので、市販の甘酢漬けとは一味違う美味しさが楽しめます。

定番の焼きそば、丼の彩りにばっちりです。

ほんの少しの量でも、料理のアクセントとして役立ちます♪

来年もチャレンジしたい!

たくさん作ったので、少しずつ家族や職場の人にも配って楽しい思い出になりました♪

来年以降も作って、毎年熟成の味を楽しみたいと思います。

次回は白梅干し(しそを加えない梅干し)を作ろうと考えていますが、そうするとゆかり、紅ショウガが作れないのです・・・

それはちょっと悩むところ…

ゆかりと紅ショウガを作るのは好みによるので、自分好みの梅干しを作ってみてください♪

簡単で美味しい副産物もできる梅干し作り、おすすめです!

梅干しの作り方はこちら

よろしければクリックで応援お願いします。

料理ランキング