あなたの家計資産は誰が管理していますか?

我が家は30代の夫婦2人暮らしで、家計の資産管理は夫の私に一任されています。

30代と言えば、お金の管理が気になりだして、株や債券などの金融資産を購入したくなる人が多くなってきます。

すでに資産管理をしている同じような30代夫婦の方達は、他人の家計の資産状況が気になりますよね?

そこで、我が家で行っている資産運用状況を報告し、現在投資をしている方、これから投資を始める方に参考になるように、できるだけ細かく書きました。

前半では株式を、後半では投資信託、住宅ローンについて書いているので、是非ともあなたの家計の参考にしてみてください!

こんな方にオススメ!

・30代から投資を始めた方、これから投資を始めたい方

・他人の家計の資産状況を知りたい方

・住宅ローンが気になる方

よろしければ先月の資産運用状況も併せてご覧ください。

投資先紹介

投資先は大きく分けて3つに分けています。

株式

■メイン口座(SBI証券)

・成長株やバリュー株を中長期で保有。

・半分以上は優待銘柄。

保有内容はこちら※

※2021年5月12日時点での内容です。最新の保有内容は今回の記事にて紹介しています。

■高配当ポートフォリオ(SBIネオモバイル証券)

高配当の恩恵を受けるためには、米国株を購入するのが一般的です。

ですが、この口座で購入しているのは日本株となっています。

理由としてはSBIネオモバイル証券は1株からの少額で購入できるので、取得単価が高い大型株でも手を出しやすくなり、高配当の銘柄を何種類も分散して購入できるので、この口座を活用しています。

もう一つの理由としては、米国株は日本円で投資していたとしてもドルに変換されるので、購入する際と売却する際の為替によって投資額の変動幅があります。

海外に移住するならドル建ての投資でも良いでしょうが、私は今後も日本で暮らす予定なので、得られる配当金は日本円である方が都合が良いです。

なので、日本円で配当を受け取れる日本株に投資する事も悪くない選択肢だと思います。

分散しすぎると管理が面倒にはなりますが、基本的には月1回のチェックで良いので、そんなに手間は掛かっていません。

このポートフォリオの作成は、両学長・こびと株さんの推奨している方法です。

詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。↓

高配当株の探し方はこちら。↓

投資信託

■積立投資(楽天証券)

つみたてNISAを利用しつつ、毎月積み立てで投資信託を購入しています。

おおよその比率は以下の通りです。

○夫口座

株式(S&P500指数連動型)80%、債券10%、ゴールド10%

○妻口座

株式(全世界型)100%

投資状況実績

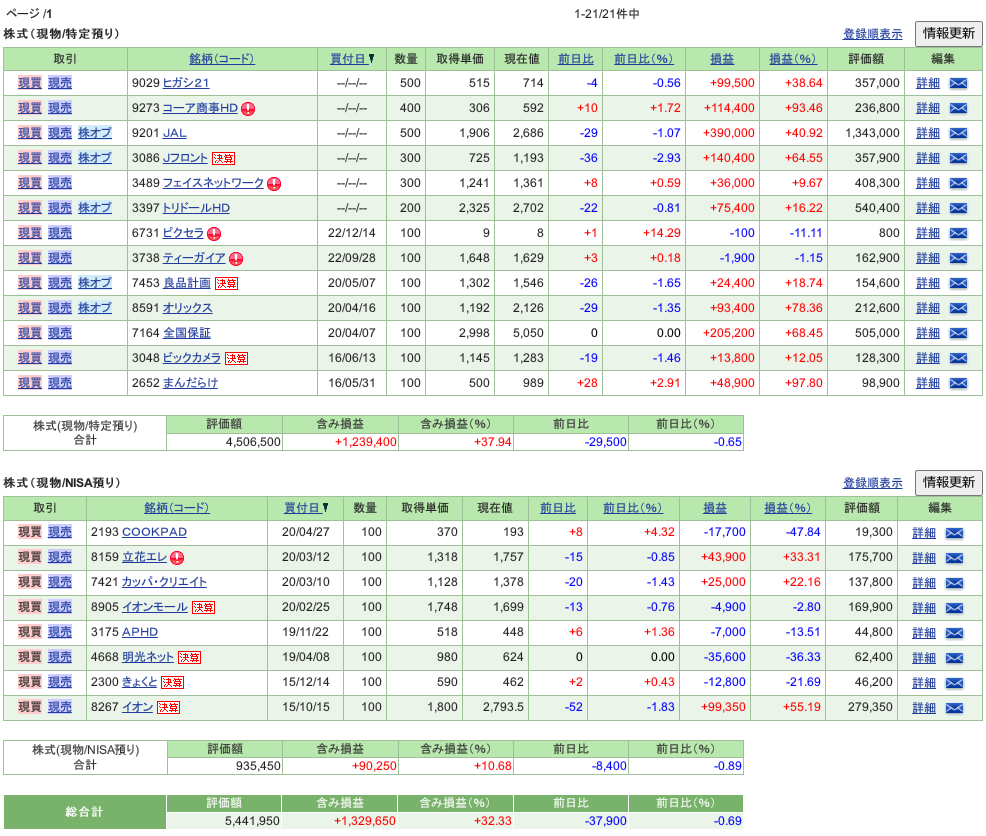

中長期・優待銘柄(SBI証券)

・夫口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |

| 5,441,950 | +1,329,650 | -21,700 |

・妻口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |

| 2,563,320 | +780,514 | -36,857 |

感想・反省点

今月は1銘柄を新規購入しました。

ピクセラ(6731)

コンピュータ周辺機器製造メーカー。

ビデオキャプチャーやワンセグチューナーなど、映像関連のパソコン周辺機器を主に製造販売している。出典:ウィキペディア

| 購入株価 | 保有株数 |

| 9円 | 100株 |

夫・妻口座の両方で100株ずつ購入。

この銘柄はかくれ優待として、議決権行使をすると500円分のQUOカードが貰える事を知ったので、購入することにしました。

優待還元率は驚きの約56%!

ただ、このかくれ優待はお得すぎるので、長くは続かない株主優待だと思われます。

ですが、現在では株価が安いので100株を900円で購入しましたが、優待が無くなっても株を売却すれば900円前後のお金が戻ってきます。

すでに底値のような株価が変動しても数百円の変動でしかないと予想できるので、一度でもQUOカードを貰える事ができれば、元手より得する確率が高いです。

数百円の得ではありますが、株を持っているだけでここまでお得な優待はあまりないのでおすすめですよ♪

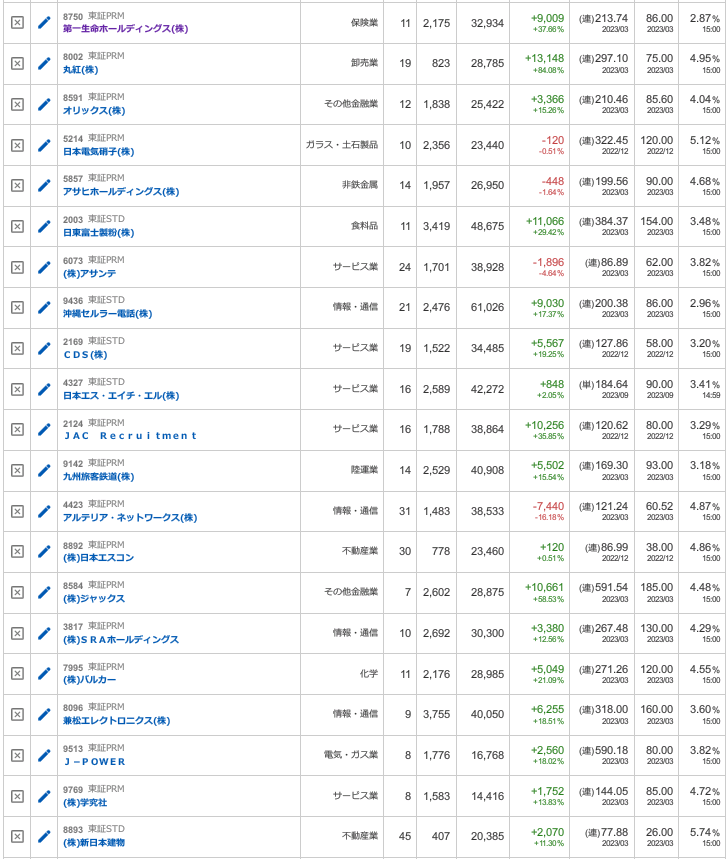

高配当ポートフォリオ(SBIネオモバイル証券)

| 毎月積立額(年間積立額70万円÷12ヵ月) (円) |

| 58,333 |

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) | 配当利回り(%) |

| 1,896,279 | +220,300 | -29,975 | 4.66 |

感想・反省点

6銘柄を新規購入しました。

東京センチュリー(8439)

・12期連続増配。

・営業利益率は10%弱だが、売上が兆単位であり右肩上がりに成長中。

・配当性向20~30%台。

ユー・エス・エス(4732)

・13期連続累進配当。

・15期連続営業利益率30~50%以上

・配当性向50%台。

SBIホールディングス(8473)

・10期連続増配。

・15期連続営業利益率30~40%以上

・配当性向10~30%台。

TAKARA & COMPANY(7921)

・9期連続累進配当。

・8期連続営業利益率10%前後。

・配当性向30~50%台。

エイジス(4659)

・13期連続累進配当。

・8期連続営業利益率10%以上。

・配当性向10~20%台。

科研製薬(4521)

・13期連続累進配当。

・8期連続営業利益率10%以上。

・配当性向10~30%台。

銘柄の選定方法はこちらで紹介しています。

また、1銘柄を売却しました。

アビスト(6087)

・配当性向100~200%台が増えてきている。

・利益率が減少中

・サービス業セクターの増加

上記の理由から売却しました。

| 銘柄名 | 株数 | 平均取得単価 | 受渡金額 | 平均約定単価 | 受渡金額 | 売却益 |

| アビスト | 13 | 2,963 | 38,519 | 29,450 | 38,285 | -234 |

銘柄数が80銘柄にまで増えましたが、改めてポートフォリオ内で減配や株価下落が見込まれる銘柄を選定して売却に至りました。

サービス業セクターが増加してきたので、リスク分散のために売却したのも理由の一つです。

今年の配当金合計は以下のとおりでした。

| 2021年配当金 | 2022年配当金 |

| 29,931円 平均配当利回り(4.27%) |

53,927円 平均配当利回り(4.52%) |

前年から+23,996円が増えましたが、着実に増加していますね。

貰った配当金は再投資しているので、来年はさらに増えていくと思うとワクワクします♪

ポートフォリオの銘柄数が目標の80銘柄にまでようやく増やせて、年間の配当利回りも去年より増えました。

まだポートフォリオの調整はしていきますが、これでおおよその保有銘柄が確定したので、引き続き長期積立を継続していきます。

積立投資(楽天証券)

| 毎月積立額 | 夫口座(円) | 妻口座(円) |

| 50,000 | 10,000 |

・夫口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |

| 804,875 | +28,216 | -57,393 |

・妻口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |

| 539,472 | +16,139 | -29,951 |

感想・反省点

特になし。積立口座は老後資金のために何十年単位の長期積み立てなので、よっぽどの事が無い限り、毎月一定額を積立投資する予定です。

「ゴールド」の投資信託を間違って購入しているので売却したいのですが、含み損になっているのでまだ売却できていません。

歴史的にも「ゴールド」は上昇傾向にあるので、いずれ含み益になるはずと信じて塩漬けしておきます。

住宅ローン

2019年に35年ローンでマンションを購入。(3,700万円の借入)

| 借入残高(円) | 住宅査定額(円)※ | 差額 | 金利(%) | 完済予定(年) |

| -34,065,869 | 33,000,000 | -1,065,869 | 0.505 | 2054 |

※査定日2021年4月(机上査定)にて査定額3,300万円の査定額より。

2019年に35年ローンでマンションを購入しています。現在の年齢からすると、リタイヤ前後くらいで完済予定です。

今のところは住宅を売るつもりはありませんが、突然仕事が無くなったり、収入が安定しなくなる事態になったときは売却しないといけない場合もあります。

そのために、常に自分の住宅価格を知るため不動産屋にて査定をしてます。

差額を現在の貯金や金融資産で賄えない程度である場合は、住宅を売却した際に借金が残る事になるので、事前に把握しておきましょう。

上記の査定額は机上査定ではありますが、ある程度の参考にはなるので、 住宅を購入している方は一度、査定をして貰うことをおススメします。

分譲マンションの場合でしたら、手軽に査定できる「マンションマーケット」というサイトを利用する事をオススメします。自分の住んでいるマンション名で検索すると大体の査定額と将来の予想価格が分かるので、とても参考になります。

持ち家の場合、「ウチノカチ」というサイトでは、自分の住んでいる地域、築年数、土地面積、駅距離などを設定すると、おおよその価格が分かり、さらに、〇年後のおおよその価格まで予想できます。

また、「イエウール」というサイトから申し込むと、複数の不動産会社から査定をして貰えるので、合い見積もりができて正確な家の価格が分かります。

私はイエウールにて机上査定を申し込みましたが、不動産会社と電話やメールで数回程度のやり取りをしなくてはいけないので少し手間ではありますが、複数社から見積もりがあり、会社によっては数百万円も査定額に差があったので、相場観を知るには良い方法だと思いました。

同じような理由で、いま会社を辞めたら退職金がいくら貰えるかを計算しておくのもおすすめです。

今月のマンションマーケットでの査定額

3,315万円(平均価格)※

前月比:ー5万円

※〇万円~〇万円の平均値を平均価格としています。

前月から少し下がりました。

前月までは3ヵ月連続で変化なしでしたが、緩やかに値下がりが始まったようですね。

また、住宅ローンを借り換えたいと考えている方はモゲチェックにて各銀行の借り換えプランを一括で比較できます。

ローン金利にお困りの方は、見積もり検討することをおすすめします。

実績まとめ

| 総合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |

| 11,245,896 | +2,374,819 | -175,876 |

感想・反省点

全体的に株安となった月でした。

私の基本的な戦略としては長期積立・長期保有を継続していくので、こういった株安局面では積極的に買い増しをしていきたいです。

投資信託はもちろんのこと、高配当銘柄もちょっとくらいの変動であっても、安い時に買っておけばより多くの株数が保有できるので、結果的に多くの配当金等のリターンが貰えます。

数十年単位での保有を考えているので、こういった戦略を取っていると一日一日の株価変動はあまり気にならなくなりますね。

そう考えられるのも、生活余剰資金で投資しているのが大きいのだと思います。

やはり投資をする際は、生活に必要なお金に手を付けずに、余裕を持って行うのが大事ですね。

2024年には新NISAが開始されることも発表されましたが、長期間の投資を継続できる人でないと、せっかくの制度も無駄になってしまいます。

これから積立投資を始めたい方は、日々の株価に惑わされないよう、地道にコツコツとお金を増やしていきましょう。

先月の資産運用状況もよろしければ参考にしてみてください♪

よろしければクリックで応援お願いします。

金融・投資ランキング